【労災・うつ病・解雇】精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかった女性技術者のうつ病罹患と休職期間満了後の解雇の有効性・過失相殺について判断した東芝(うつ病・解雇)事件・最二小判平成26年3月24日労働判例1094号22頁について解説します。

1 はじめに

この判例で判断されたこととしては主に、

① 当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報(後述します。)を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることができない、

② 当該労働者の特性(後述します。)では、同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるぜい弱性などの特性等を有していたことをうかがわせるに足りる事情があるということはできず素因減額はできない、

③ 当該労働者が健康保険組合から受給した傷病手当金等は損益相殺できない、

の3点であると思われます。以下では、①②について補足して解説します。

2 精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかったことによる過失相殺の可否

⑴ 判決要旨

この判例の判決要旨では次のとおり言及されています。

労働者に過重な業務によって鬱病が発症し増悪した場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,使用者の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできない。

(1) 当該労働者は,鬱病発症以前の数か月に休日や深夜を含む相応の時間外労働を行い,その間,最先端の製品の製造に係るプロジェクトの工程で初めて技術担当者のリーダーになってその職責を担う中で,業務の期限や日程を短縮されて督促等を受け,上記工程の技術担当者を理由の説明なく減員された上,過去に経験のない異種の製品の開発等の業務も新たに命ぜられるなど,その業務の負担は相当過重であった。

(2) 上記情報は,神経科の医院への通院,その診断に係る病名,神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とし,労働者のプライバシーに属する情報であり,人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であった。

(3) 上記(1)の過重な業務が続く中で,当該労働者は,同僚から見ても体調が悪い様子で仕事を円滑に行えるようには見えず,頭痛等の体調不良が原因であると上司に伝えた上で欠勤を繰り返して重要な会議を欠席し,それまでしたことのない業務の軽減の申出を行い,産業医にも上記欠勤の事実等を伝え,使用者の実施する健康診断でも頭痛,不眠,いつもより気が重くて憂鬱になる等の症状を申告するなどしていた。

⑵ 当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報の具体的内容

判決文からすれば、下記の情報が「当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報」に該当すると考えられます。なお、上告人が当該労働者です。

①「上告人は,同年7月,自宅近くの内科の医院で慢性頭痛と診断され,筋収縮性頭痛,抑鬱及び睡眠障害に適応のあるデパス錠,神経症における抑鬱に適応のあるセルシン錠等を処方され,同年8月にも不眠を訴えて上記医院を受診した。さらに,上告人は,被上告人が開設する社外の電話相談窓口に相談したのを契機に,同年12月,神経科の医院(以下「本件医院」という。)を受診し,頭痛,不眠,車酔いの感覚等を訴え,神経症と診断されてデパス錠を処方された。」

②「上告人は,4月11日,本件医院を受診し,不眠等を訴え,不安感や抑鬱気分も認められ,デパス錠を処方されたが,鬱病に罹患しているとの確定的な診断はされていなかった。上告人は,3月ないし4月頃,ふらふらと疲れているという自覚を持っていたが,そのことを職場の同僚等に言ったことはなかった。」

③「上告人は,6月から,頭痛,不眠,疲労感等の症状が重くなったため,定時に退社したり,本件医院に定期的に月数回の通院を始めて抑鬱等に適応のあるアビリット錠等の処方を受けるようになった。」

⑶ うつ病発症以前の数か月に休日や深夜を含む相応の時間外労働の具体的内容

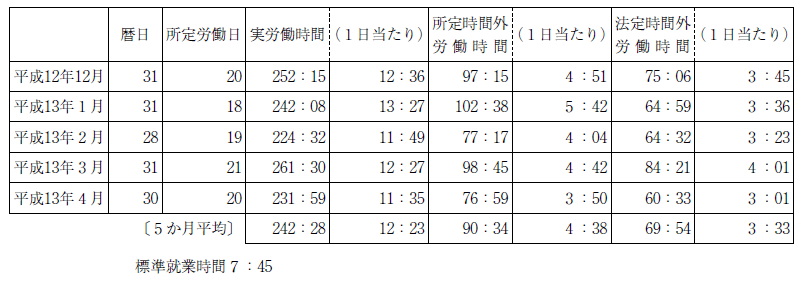

当該労働者が、うつ病を発症したのは平成13年4月ですが、直近5カ月の時間外労働時間は次のとおりでした(労働判例965号29頁より引用)。

⑷ 小括

以上の判示をどのように読むかは難しいところですが、要するに、①相当過重な業務に従事しており、②症状の申告自体はされていたので、使用者側としても、「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務」を十分に履行する前提状況があったということだと思われます。

3 通常想定される範囲を外れるぜい弱性などの特性に当たるか

控訴審のぜい弱性に関する判断を最高裁が要約した部分を引用すると次のとおりです。3(2)として「上告人が,入社後慢性的に生理痛を抱え,平成12年6月ないし7月頃及び同年12月には慢性頭痛及び神経症と診断されて抑鬱や睡眠障害に適応のある薬剤の処方を受けており,業務を離れて治療を続けながら9年を超えてなお寛解に至らないことを併せ考慮すれば,上告人には個体側のぜい弱性が存在したと推認され,上告人の損害賠償請求についてはいわゆる素因減額をするのが相当である。」

これに対し、最高裁は「本件鬱病は上記のように過重な業務によって発症し増悪したものであるところ,上告人は,それ以前は入社以来長年にわたり特段の支障なく勤務を継続していたものであり,また,上記の業務を離れた後もその業務起因性や損害賠償責任等が争われて複数の争訟等が長期にわたり続いたため,その対応に心理的な負担を負い,争訟等の帰すうへの不安等を抱えていたことがうかがわれる。これらの諸事情に鑑みれば,原審が摘示する前記3(2)の各事情をもってしてもなお,上告人について,同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるぜい弱性などの特性等を有していたことをうかがわせるに足りる事情があるということはできない(最高裁平成10年(オ)第217号,第218号同12年3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1155頁参照)。」と判示しました。